最高の蒸し米に必要な道具は?せいろ・鍋・圧力鍋・炊飯器をそれぞれ比較

当ブログでは米麹の作り方を紹介しています。

米麹を自作するには

炊いたお米でなく蒸し米が必要です。

家庭で原料を蒸す方法はいくつかあります。

- せいろ

- 鍋

- 圧力鍋

- 炊飯器

今回は同じ条件の原料をそれぞれの方法で蒸して、出来上がりを比較してみました。

結論から言うと、

それぞれちゃんと蒸し上げることができます。

例外で炊飯器だけは

蒸すのではなく固めに炊くというやり方になりますが、問題なく使用できます。

どちらにせよ、蒸すって家庭ではけっこう大変な作業です。

それに、わざわざお米を蒸すだけのために新しい道具を買うのももったいないですよね。

お米をいい状態で蒸したいけど

「とりあえず家にある道具でやってみようかな」

という方はこの記事をぜひ参考にしてみてください。

▼▼▼この記事を書いた人▼▼▼

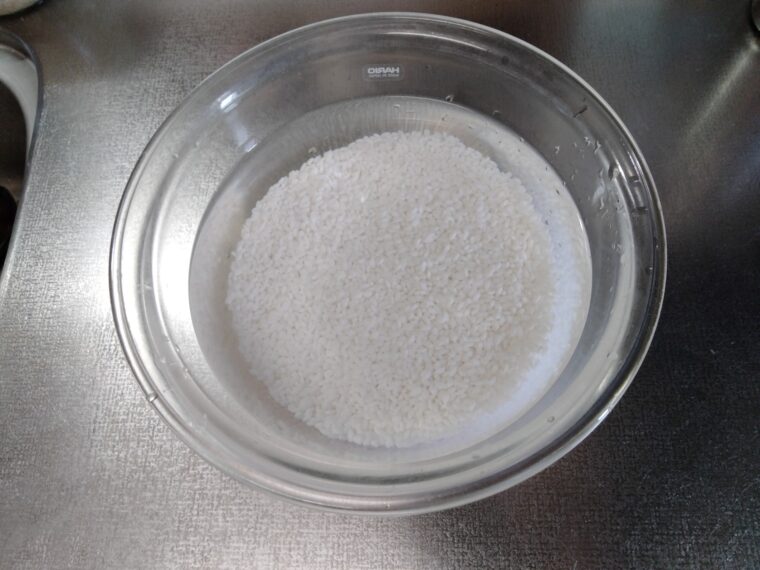

検証材料は市販のコシヒカリ

お米はスーパーで普通に入手できるコシヒカリで検証します。

条件を同じにするため、

- 白米3合(洗う前)

- 水温20℃

- 吸水時間3時間

- 水切り2時間

で統一しています。

お米の種類にもよりますが、

水温の低い冬場は少し長めに4~6時間くらい吸水させるとよいでしょう。

麹に適した蒸し米とは?

米麹に最適の蒸し米は

外硬内軟(がいこうないなん)とされます。

読んで字の通り、

外側は硬くパラパラとほぐれた状態(サバケが良いといいます)で、内側は水分をしっかり含んで柔らかい状態のこと。

この理由は、麹菌の繁殖の仕方にあります。

いい麹を作るには破精込み(はぜこみ) が必要

麹菌の繁殖には水分が必要です。

麹菌はまずお米の外側に付着して、蒸し米の外側の水分を使って繁殖を始めます。

麹菌がお米の外側の水分を使い終わると、しだいに水分を求めてお米の内側に潜り込むように繁殖します。

これを破精込み(はぜこみ)と呼びます。

内側までしっかり破精込んだ麹は酵素力価が強く、甘味と旨味をより引き出してくれるようになります。

麹の作り方はこちら↓

蒸し上がりの比較

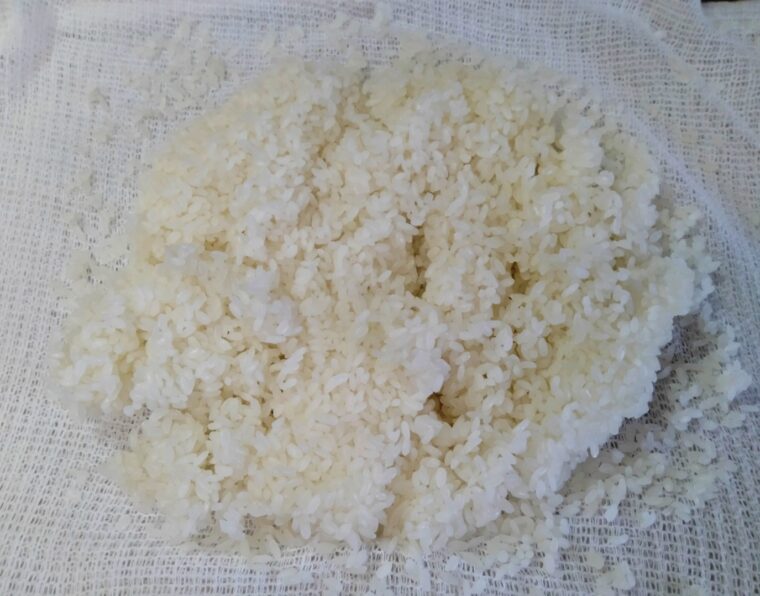

麹に良いとされる蒸し米を確認したところで、さっそく比較していきましょう。

比較①:蒸し器(せいろ)

まずはせいろで蒸し上げてみます。

せいろは鍋と蒸しの部分がそれぞれ独立してるので、適度な蒸気が入るのが特徴です。

一気にお米を入れるのでなく、何度かに分けてうすくお米を張り、

蒸気が抜けて色が変わったらまたお米を入れるのを繰り返します。

この方法を蒸し掛け(むしかけ)といいいます。

この方法だとせいろに直に触れてるお米がベタづきづらく、より良い蒸し米が上がるようになります。

たっぷりの水を沸かし、強火で40分しっかり蒸し上げます。

写真だと伝わりづらいのですが、お米同士がくっつかず、パラパラとサバケの良い状態。

蒸し器のサイズにもよりますが、

沢山の量を安定して蒸すには最適です。

短所としては、どの家庭にせいろがある訳ではなく、収納場所を取りがちな点でしょう。

| せいろ | |

|---|---|

| 蒸し上がり | ★★★★★ |

| 便利さ | ★★★☆☆ |

| 長所 | 沢山の量を安定して蒸せる |

| 短所 | どの家庭にもある訳ではない 場所を取りがち |

比較②:鍋

鍋は少量を蒸すのに向いています。

鍋とは別に蒸し器が必要ですが、ホムセンなどで手に入ります。

使用した蒸し器はこちら↓

蒸し器に当たらない程度に水を張り

蒸気が抜けてからフタをして、中火で30分蒸し上げ。

せいろより蒸し時間が短いのは空焚き防止のためです。

できればたっぷりの湯を強火で蒸したいところですが、あまり強い火力だと空焚きの危険があります。

鍋の容量に余裕があれば、お菓子で使うセルクル型などでカサ上げするという手もあります。

肝心の蒸し上がりは…

ちょっと水分が多い印象。

せいろと違い、蒸気が近いので、

蒸すと炊くの中間のような仕上がり。

蒸し布からのはがれも悪いですね。

火力が低いとお米の外側に水分が残りやすく、ベタつきやすくなります。

空焚きを気にして強火で蒸さなかった分、せいろと比べると蒸し上げ性能はやや劣るようです。

| 鍋 | |

|---|---|

| 蒸し上がり | ★★★☆☆ |

| 便利さ | ★★★★★ |

| 長所 | 少量蒸しに向く |

| 短所 | べたつきやすい、空焚き注意 |

蒸し米のサバケが悪い場合、麹菌を種切したあとフタで密閉せず、水分を飛ばしながら製麹するとよいでしょう。

また、次回も鍋で蒸すなら吸水時間を短くして調整します。

比較③:圧力鍋

蒸気は圧力をかけると温度が上がる性質があり、短時間で蒸し上げることができます。

そのため外硬内軟の蒸し米を上げやすく、時間短縮のメリットも。

鍋同様に蒸し器をセットして

浸からない程度の水を張って蒸し上げます。

フタをセットしてシュンシュンと圧がかかってから中火で15分。

火を止めて圧を下げて完成。

蒸し上がりは

サバケも良くかなり良好な蒸し具合。

高い温度で一気に蒸すことでベタつきも少なくなるようです。

ただし、こちらも空焚きに注意が必要です。

蒸してる間は目を離さないようにしましょう。

| 圧力鍋 | |

|---|---|

| 蒸し上がり | ★★★★★ |

| 便利さ | ★★★★☆ |

| 長所 | 時短、少量蒸しに向く |

| 短所 | 空焚き注意 |

比較④:炊飯器

最後は炊飯器です。

炊飯器の中には蒸し機能付きのものもあり、お持ちの炊飯器がそのタイプであれば活用しない手はありません。

今回は蒸し機能がない前提で検証していきます。

炊飯器で固めに炊く方法

蒸し機能が無い炊飯器の場合は

厳密に言うと蒸すのではなく固めに炊きます。

そのため、この場合だけ特殊な方法になりますので以下で紹介します。

- お米(洗う前) 3合

- 水 200cc

お米を通常通りに洗ったあと、吸水せずすぐに早炊きモードで炊き上げます。

炊飯前の写真。

お米3合に対して水200ccなので、かなり硬めの分量です。

炊飯器によりますが、15分くらいで炊きあがります。

炊きあがりは…

せいろや圧力鍋で蒸すのと遜色ないですね。

サバケ良好で芯も残ってません。

セットするだけ。

しかも蒸し布も不要なので、一番お手軽な方法だといえます。

炊飯器で「炊く」方法も十分アリです。

| 炊飯器 | |

|---|---|

| 蒸し上がり | ★★★★★ |

| 便利さ | ★★★★★+★ |

| 長所 | 時短、一番お手軽 |

| 短所 | 特になし |

まとめ:家にある道具で蒸し米はできる!

それぞれに特徴とメリットがありましたのでまとめます。

300~500gなら鍋・圧力鍋・炊飯器が最適

甘酒・塩麹を仕込む分だけの麹を自作するのであれば、鍋・圧力鍋・炊飯器が向いてます。

洗う前のお米が

2合なら約300g、

3合なら約500gくらいの麹が出来上がります。

1キロ以上なら蒸し器が最適

逆に、味噌や麹漬けで沢山の麹を造りたい時はせいろの方が向いています。

そのため、せいろは少し大きめのものを選ぶのをオススメします。

冒頭でも触れましたが

家で麹を自作するには第一のハードルが「蒸し米」です。

そこで、どのご家庭にもある道具で

せいろの代用ができないかと思い、まとめてみました。

蒸し布や蒸し器など用意するものは少しありますが、ホムセンで大体入手できます。

「麹に興味がある」

「とりあえず今ある道具でできないかな」

という人の参考になればうれしいです!

蒸し米で米麹を作りたい!

\という人にはこちらがおすすめです!/

その他、当サイトの人気記事はこちら↓