ヒートショックは野菜に有効?50℃洗いでできる雑菌対策について紹介

- キムチ

- ぬか漬け

- べったら漬け…

発酵食では菌が活躍しますよね。

この菌たちはどこから来るかというと、

野菜の表面などにたくさん付着しています。

有益な菌もいますが、

もちろん有害な菌だって混在します。

たまたま付着していた良くない菌によって発酵食が腐敗してしまったり、味が大きく変わってしまうことは珍しくありません。

発酵食を安全に楽しむには

菌を活かすのと同じくらい

菌を殺す(殺菌)ことが重要です。

特に、冒頭に挙げた漬物類は

生のまま野菜を漬けるので雑菌の影響を受けやすい発酵食です。

そこでこの記事では、

野菜などに付着した菌に有効な方法として、ヒートショックを紹介します。

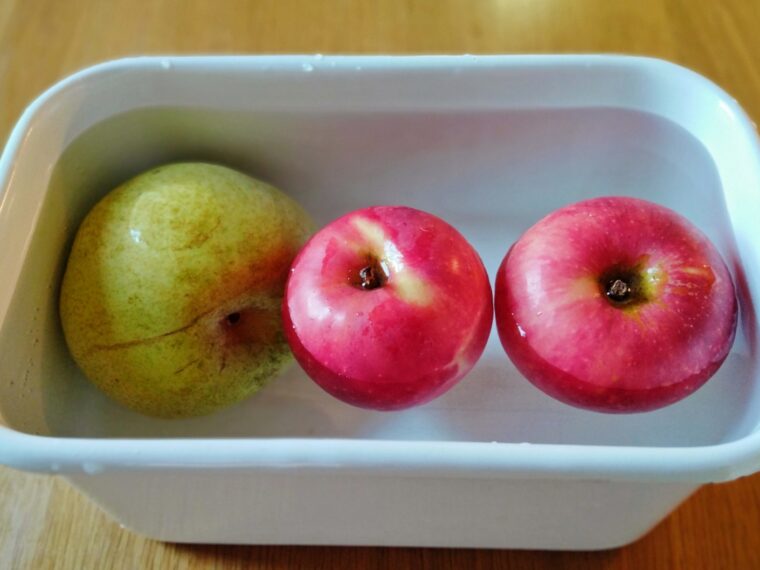

具体的には、

50℃のお湯に食材を1分~5分間浸けるだけ。

これだけで発酵食の腐敗リスクを下げる効果があります。

火を入れず生野菜のまま菌を減らすことができて、さらに食材の鮮度を復活させることができる優れたテクニックです。

菌だけでなく野菜に隠れた小虫を取るにも有効ですので、ぜひ参考にしてみてください!

▼▼▼この記事を書いた人▼▼▼

ヒートショックのメリット

ヒートショックとは、

スチーミング調理技術研究会代表の平山一政さんが考案された調理法です。

ヒートショックを行うには、

50℃の湯を用意して、そこの野菜や肉、魚などの食材をひたすだけ。

これだけのカンタンなテクニックです。

ヒートショックのメリットは以下の通りです↓

(クリックすると詳細に飛べます)

順にみていきましょう。

①:野菜の鮮度が戻る

野菜にヒートショック処理をすると鮮度を復活させることができます。

野菜は収穫後、徐々に水分が失われて乾燥していきますよね。

その際、野菜は水分の揮発を防ぐために気孔(植物体の表面にある小さな穴)が閉じた状態になります。

そこに50℃の湯に浸けてヒートショックを与えると気孔が開いて水分を取り込み、収穫直後の瑞々しい状態に戻る効果があります。

湯に浸ける目安

浸ける目安は、

レタスやほうれん草など

葉物野菜なら1分程度。

トマトや玉ねぎなど球状の野菜は

大きさに応じて3分~5分くらいが目安です。

②:野菜のアク抜きになる

アクの強い野菜の場合、

アク抜き効果も期待できます。

野菜のアクとは

・シュウ酸

・タンニン

など渋み・えぐみの元となる物質のことです。

、50℃の湯に浸けることで気孔や野菜の断面が拡張して、冷水よりも早くアクを抜く効果が期待できます。

肉・魚の臭み抜きになる

ヒートショックは野菜だけでなく、肉や魚にも活用でます。

魚の臭み成分・トリメチルアミンは水溶性なので、臭みの元を湯に溶けませて取り除くことができます。

肉の場合は湯に血の成分が溶け出て、

血に含まれる独特の鉄臭さや生臭さを軽減できます。

適度に脂も落ちるので、脂身臭さが減る効果も。

また、魚介類を真水で洗うと食中毒の原因となる腸炎ビブリオを撃退する効果があるので、必ず行っておきたい下処理です。

魚を真水で洗う理由はこちら↓

湯に浸ける目安

肉や魚の厚みにもよりますが、

スライス肉や小魚なら

30秒~1分程度、

ブロック肉や大型魚のサクなら

3分程度が目安です。

その後冷水で熱を取り、

水気をよくふき取ってから使ってください。

湯で表面が白っぽく変色することもありますが、20~30分冷蔵庫に置いておくと元に戻ります。

④:虫や雑菌を取り除く

収穫したての野菜には

虫や畑の泥がついてたりしますよね。

鮮度の証でもありますが、これらを取り除くのにヒートショックは効果的です。

葉物野菜をたっぷりの湯に浸けて

やさしくゆすぐようにすると驚くほど虫や泥汚れがでてきます。

また、目に見えなくても表面には

乳酸菌や酵母菌など自然界に存在する菌が沢山生息しています。

これらの菌を洗い流し、取り除く効果も期待できます。

ヒートショックの注意点

・鮮度が復活する

・アク抜きができる

・臭みが取れる

・虫や雑菌が取れる

いいことづくめのヒートショックですが、

注意点もいくつかあります。

完全に殺菌できるわけではない

まず、

ここは強く念を押してお伝えしますが、

ヒートショックで全ての菌を

殺菌できるわけではありません。

例えば、納豆菌というヤツがいます。

この納豆菌を死滅させるには

121℃を20分維持する必要があります。

50℃では温度が全然足りないので、納豆菌をヒートショックで殺菌することはできません。

あくまで食材が生の状態でできるギリギリの温度です。

納豆菌についてくわしくはこちら↓

特に気をつけたい食中毒菌と

その対策はこちら↓

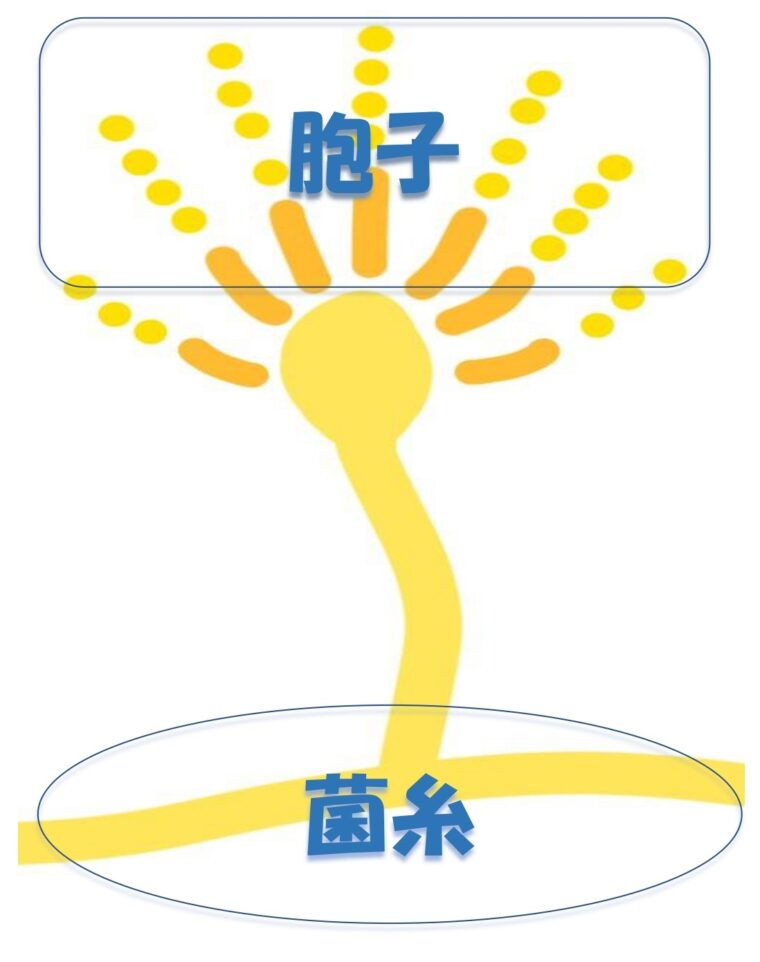

カビ対策に一部効果あり

雑菌を完全に死滅させることはできませんが、全く意味がない訳ではありません。

カビの胞子は耐熱性があり80℃を30分維持する必要がありますが、カビの根元の菌糸は耐熱性が低く50℃を5分維持でも有効とされています。

そのためカビ全体を完全に殺菌はできなくても、菌糸を死滅させて活動を遅らせることはできます。

カビの活動を鈍らせて、そのうえで

・塩漬け

・酢漬け

など殺菌効果の高い処理を行うと、菌の繁殖を完全に抑え込むことができます。

キムチやぬか漬けも、

ヒートショック→塩振りの順番で下処理をすると、殺菌効果も高まります。

ヒートショックで完璧な殺菌はできませんが、殺菌を補助する有効なテクニックであることは間違いありません。

ヒートショックのコツ

①:50℃を保つ

50℃洗いでヒートショックを行うには、湯の温度を50℃に保つ必要があります。

例えば、冒頭でも触れたウェルシュ菌という病原菌は43℃くらいの温度を好みます。

MHCL WORKS LABO

温度が下がった湯に浸けると、逆にウェルシュ菌の繁殖を助けてしまいかねません。

そのため湯の温度を下げない工夫が必要です。

食材に対して多めの湯を用意すると湯が冷めづらくなります。

②食材は冷蔵庫から取り出しておく

特に気を付けたいのは、肉や魚などを冷蔵庫から取り出した直後のヒートショックです。

湯に入れる食材が冷たいほど湯は冷めやすくなります。

ですから冷蔵庫から取り出してすぐの食材をヒートショックする際は特に温度に気を付けてください。

50℃ってけっこう熱いので、ヤケドにも注意してくださいね。

③:すぐに水気を切る

ヒートショックを行った後は

すぐに冷水にあけ、しっかり水気を切ります。

水気が残っていると、

残った雑菌がそこから繁殖する場合もあります。

また、水気が残った食材を仕込みに使うと、

塩分濃度が薄まって殺菌効果も薄れる可能性があるので、発酵食の仕込みの前にはしっかり水気を切ることが重要です。

まとめ:ヒートショックを活用して、安全でおいしい発酵食生活を送ろう

発酵食の仕込みへのヒートショックの活用についてまとめると、

発酵食は時に菌をうまく利用して、時に有害な菌をしっかり排除することが必要です。

先人達はそれを化学が発達して理屈が分かるようになる前から、安全な方法を手順や知恵として残してきてくれました。

ヒートショックはその先人達の知恵を

より安全かつ発展的に活用できるテクニックです。

ぜひ活用していただき、

安全でおいしい自家製発酵食の参考になればうれしいです!

このブログでは

こんな記事もよく読まれています↓