技能士の試験対策は?1級酒造技能士に合格したので詳しく紹介

- 筆者が1級酒造技能士を

取得するまでのプロセスを紹介 - 技能士は自分の得意・不得意を

洗い出す絶好のチャンス - キャリアアップにつながるので

ぜひ挑戦をおすすめ - その他の発酵食に関する資格も紹介

以前に技能士の資格について紹介いたしました。

今回は、私が実際に

1級酒造技能士を取得した時のお話を紹介します。

正直、技能士は医師や弁護士のような免許資格でないので、取得せずとも仕事に就くことは可能です。

しかし、どの業種にも限らず自身の技能レベルを知っておくことは重要です。

仕事の質そのものに影響しますし

合格することでキャリア形成にも役立ちます。

特に技能士検定は

酒造以外にも111業種にも及ぶ国内屈指の大規模な国家資格です。

筆者の場合は酒造業でしたが

他業種の技能士を目指す方にも有益な情報をこの記事に記しました。

たとえば筆者の場合、在住する都道府県では試験が実施されておらず、近隣の県まで移動して受験する必要がありました。

正直、他県の実施協会とやり取りするのもかなりの手間でしたし、自分で調べることもたくさんありました。

できればあなたに

そんな思いはして欲しくありません。

酒造技能士に興味ある方はもちろん

他業種の技能士に興味ある方も、ぜひ最後まで参考にしていってください!

▼▼▼この記事を書いた人▼▼▼

酒造技能士以外の

発酵に関する資格はこちらもどうぞ↓

技能士になるメリット

技能士検定は

厚生労働省により定められた検定制度であり、いわゆる国家資格です。

その分野のプロとしての熟練度が公的に証明されます。

メリット①:プロとしての熟練度が認定される

熟練度って、具体的にどんなこと?

技能士で試される熟練度とは総合的な技能のことです。

ここでは私が受けた酒造分野を例にとってみます。

お酒といえば、きき酒師のような味覚を試される資格が思い出されますよね。

実際、酒造技能士の試験でもきき酒の試験は出てきます。

しかし利き酒ができるというのは能力の一部です。

きき酒だけできてもお酒は作れません。

タクシーの運転手が自動車免許だけではプロとは言えないのと同じように

・車の取り扱い

・接客マナー

・道路を覚える記憶力や接客マナー

色々な能力が必要とされます。

これらを総合的に試されるのが技能士です。

酒造技能士の場合、きき酒能力の他には

- 原料(お米)に対する知識

- 水や道具を正しく扱う技能

- 酒質を保持する管理能力

これらが試されます。

メリット②:転職、キャリアアップに役立つ

技能士を取得すると、同業種での転職・キャリアアップに役立ちます。

転職実務経験は履歴書を読めば分かりますが、技能までは面接だけではわかりません。

その点、技能士資格があれば公的資格として一定水準の技能が証明されます。

転職でなくてもメリットがある場合も

転職でなくとも勤め先に

資格推進制度があれば資格手当て・費用の会社負担といったメリットを受けられます。

メリット③:得意・不得意を洗い出せる

先ほどもお伝えしたように

技能士では業種全般の熟練度が試されるので、出題範囲が広いのが技能士の特徴です。

そのため出題範囲によっては苦手な分野もあるかもしれませんが、これは逆に自身の得意・不得意を洗い出すチャンスだといえます。

得意は伸ばし、不得意をカバーすれば人材としてのスキルアップチャンスに。

個人のスキルアップは企業にとっても人材育成になるので、個人・会社の双方にとってもメリットですよね。

メリット④:多能工を目指せる

近年、多能工という人材育成の仕組みが広まっているのをご存じでしょうか?

多能工を大まかにいうと

組織全体を俯瞰できて、どの役割も担える人材のことを指します。

これはトヨタ自動車で発案され

製造業のみならず星野リゾートなどのサービス業でも採用されています。

多能工化のメリットは

どこでも対応できる人が複数人いるだけで、

- 従業員の負担を軽減できる

- 仕事の質を落とさずにすむ

という点です。

例えば、繁忙期やイレギュラーな事態に見舞われても、すぐに人員補充ができるので影響を最小限に抑えられます。

こうした多能工化を目指す企業の目には、総合力が認定される技能士は魅力的な人材に映ります。

実際に試験を受けるまで

ここからは私が実際に技能士試験を受けて合否通知を受け取るまでのプロセスを紹介します。

①:職業能力開発協会に受験申し込みをする

まずは検定の実施機関である各都道府県の職業能力開発協会に問い合わせます。

JAVADA(中央職業能力開発協会)公式ページより

問い合わせ方法は

・電話

・メール

にて対応しています。

そこで受けたい技能士検定の職種と級位を伝えます。

私の場合は先述のとおり酒造技能士の1級を希望しました。

②:実施する都道府県を確認

ここで要注意なのが

業種によっては検定を実施する各都道府県が限られるという点です。

例えば酒造技能士検定は

中部地方は長野・石川・新潟での開催です。

富山・福井・岐阜・愛知・静岡では実施されません。

関西では兵庫のみの開催で

滋賀・大阪・京都でも実施されていません。

そのため、在住する都道府県で検定が実施されない場合、近隣の実施都道府県の協会とやり取りをする必要があります。

在住の都道府県で実施されるのか?

もしされないなら近隣ではどこで実施されるのかを質問して確認しましょう。

③:申し込み用紙を郵送してもらう

実施する都道府県が判明したら

受験申し込み用紙を郵送してくれます。

到着したら必要事項を記入して送り返し、問題が無ければ申し込みはこれで完了です。

資料請求も忘れずに

その際に試験日や会場、出題範囲などについても詳しく質問しましょう。

試験概要は公式ページからも確認できますが、

それぞれの都道府県で試験日と会場は異なります。

JAVADA(中央職業能力開発協会)公式ページより

必ず直接問い合わせて、確認しましょう。

私の場合もいろいろ質問した結果、

申し込み用紙と一緒に

・試験の日程

・会場までのアクセス

・より詳しい出題範囲

も一緒に郵送して頂きました。

④:受験料を確認

受験料は一律で

- 学科 3,100円

- 実技 18,200円

が必要です。

もしも勤め先に資格推進制度があれば積極的に利用しましょう。

また、若年層の受験の場合

都道府県によっては受験料が引き下げられる場合もあります。

資料請求と一緒によく確認するのをおすすめします。

技能検定の試験対策

申し込みが済んだら試験対策です。

技能士検定の試験は学科と実技に分かれており、それぞれ別日に行われます。

業種によって実技の内容は異なりますが、基本の試験対策は一緒です。

学科試験:過去問を繰り返す

学科試験は全50問出題され

真偽法及び四肢択一法形式です。(3級のみ真偽法)

真偽法は問題文に対して正・誤どちらかで回答するもの。

四肢択一法はいわゆる四択問題のことです。

100点中65点以上が合格ラインとなります。

酒造技能士に限っていうと

需要が少ないためか、テキストの市販はされてないようです。

そのため過去問を繰り返し解いて

試験の言い回しやクセに慣れるのが一番です。

過去問は無料で見ることができます。

ぜひ活用しましょう↓

JAVADA(中央職業能力開発協会)公式ページより

テキスト・問題集がないか調べるならこちら

受験者数の多い業種であればテキスト・問題集が販売されてる場合もあります。

Amazon・楽天などで調べてみる↓

実技試験:得意分野から広く体系的に確認

実技試験は100点中60点が合格ラインです。

酒造技能士では1級2級共通で

- 精米判定

- 麹判定

- 酒母判定

- もろみ判定及び測定(分析のこと)

- 製成作業

- 利き酒

など、清酒製造に関わるほぼすべての範囲が出題されます。

そのためどこかにヤマを張るよりも

広く体系的に確認しておくのをおすすめします。

ポイント:得意分野から確認していく

これは試験全般にいえるコツですが

出題範囲が広い場合は必ず得意分野から攻めていきましょう。

いきなり全体を広くカバーするよりも、深く理解できているポイントがいくつかあった方が、結果的に早く全体の理解につながりやすくなります。

「広く浅く」は理解不足で失敗しやすいし、

— ふろむだ (@fromdusktildawn) January 17, 2022

「狭く深く」は視野狭窄で失敗しやすい。

いろいろやってみて、こうすると上手くいくことがわかった: pic.twitter.com/7yLCgy5zqo

実技対策として、専門器具は職場のものを借りてみる

筆記試験は自宅でもなんとかなりますが

実技試験はそうもいきませんよね。

例えば酒造技能士の場合、アルコール値を分析する実技もあります。

アルコールの分析には蒸留器などの専門的な器具が必要ですが、個人が揃えるにはもちろん無理があります。

そのため専門器具は

勤め先の専門器具を借りて練習するのが手っ取り早いです。

技能士を目指す多くの方は

現職の技術者だと思いますので、ぜひ一度相談してみてください。

それに、もしかしたらこれがきっかけで

資格取得促進制度が無かった会社でも応援費用や手当てがつくかもしれません。

勤め先で借りられない場合は講習がないか調べてみよう

もし在職中でない、もしくは何らかの理由で会社から器具が借りられない場合は、技能士向けの講習がないか調べてみましょう。

たとえば酒造業の場合、日本醸造協会というところで実技対策講座が受講できます。

公益財団法人日本醸造協会公式ページより

受講料は19,800円と決して安くはありませんが、WEB講習で180日間何回でも見直せるのはありがたいです。

技能検定試験の時に注意しておきたいこと

試験対策をしたら、いよいよ本番の検定試験です。

私からアドバイスできる点は以下の2つです。

わかる問題から解いていく

わからない問題に時間を費やすよりも、わかる問題から先に解いていきましょう。

これは試験の鉄則ですね。

直前にお腹いっぱいごはんを食べない

これも鉄則です。

食事の消化・吸収による血糖値の上昇で眠くなります。

また、胃に血流が集まるので脳への血流が減少、一時的な集中力の低下も起きるので軽食程度にしておきましょう。

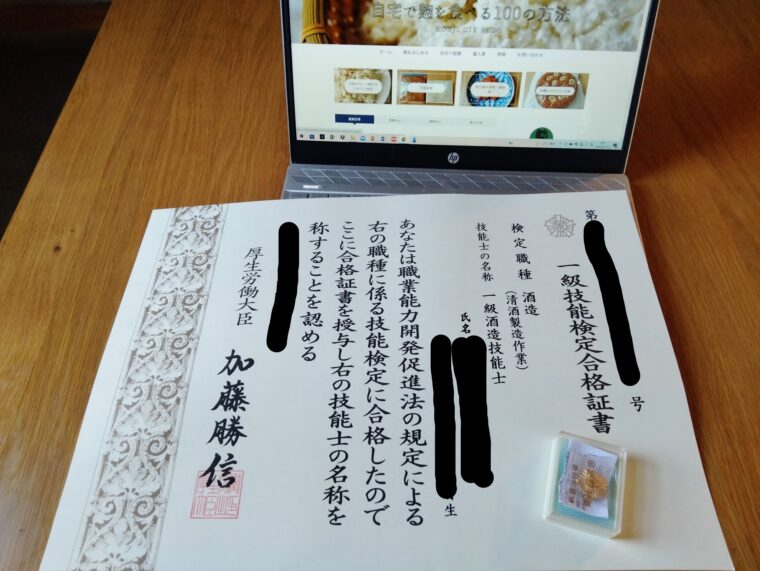

約1月後に合否通知が届く

学科・実技試験の両方を終えてだいたい1ヶ月後には合否通知が届き、合格すると追って合格証書と技能士のバッジが届きます。

ここまでが技能士検定受験のプロセスでした。

まとめ:資格をどう活かすかが一番重要

技能士を資格を得るメリットは以下の3つを紹介しました。

最後に私の感想ですが、技能士はあくまで資格です。

資格はものさしであって仕事の本質ではありません。

私自身も職場や仲間の協力があって1級酒造技能士という資格を取得させてもらいました。

しかし自分のことを1人前の仕事人だとは全く思ってもいないし、まだまだ勉強が必要だと感じています。

なぜなら

資格を持つことイコールいい仕事ではないからです。

ただし、資格がまったく役に立たないとも思いません。

合格すれば自信がついて仕事に前向きになれます。

転職・キャリアアップの保険材料としてだけでなく、確実にステップアップの要素にも。

実務経験がある方ほど、知らぬうちに受験資格をクリアしていたりするので、ぜひ一度受けてみてはいかがでしょうか。

決して無駄にはなりませんよ。

このブログでは発酵に関する資格講座をいくつも紹介しています。

興味ある方はぜひこちらもご覧ください↓

高コスパでイチ押しの資格講座はこちら↓