技能士のメリットは?実務経験ある社会人ほど取るべき国家資格を紹介

- 技能士になるメリットを解説

- 技能士になるには

実務経験か専門の学歴が必要 - 学歴が無くても取得は可能

- キャリアアップに役立つ

技能士とは、職業の技能を評価する

いわゆる国家資格の一種です。

私も過去に受験して1級酒造技能士を取りました↓

一口に技能士といっても

対象の職種は全130種もあり、

・建築

・製造

・電機

・サービス

・FP

(ファイナンシャルプランニング)

など、ブルーカラー以外の職業も多くあります。

これを読んでいただいてるあなたも無関係でないかもしれません。

該当する業種を調べるには

ここからジャンプ↓

結論からいうと技能士は

実務経験がある方ほど取得に有利です。

学歴よりも実務経験の方が合格には重要だと私自身受験して実感しました。

2級技能士なら2年の実務経験、

1級技能士なら7年の実務経験があれば誰でも受験できます。

- 自分には技能なんてない

- 学歴もないし

勉強なんてやってきてない

と諦めてしまうのはもったいないです。

ある程度の実務経験がある方なら

そのまま公的資格を手にして待遇アップ、キャリアアップに役立ちます。

ぜひこの記事で技能士のメリットについて確認していってください!

▼▼▼この記事を書いた人▼▼▼

技能士とは?:厚生労働省が規定した検定制度

技能士は

と厚生労働省により定義されています。

もっとわかりやすくいうと

職業の熟練度合をはかる検定です。

定めたのが厚生労働省なので

いわゆる国家資格と呼ばれます。

検定の形式としては

英検に筆記とリスリングがあるように、

技能士になるには筆記と実技2種類の試験を受けます。

民間資格でおすすめの資格はこちら↓

ホワイトカラーの職も対象

冒頭でも触れましたが対象の職種は130職種とかなり幅広く、サービス業やFPなどホワイトカラーの職種も対象です。

技能士という名前から技術職を思い浮かべがちですが、ホワイトカラーでも該当する方も多いはずです。

ご自身の経験した業種が該当かは

下記のリンクから詳細に飛べますので、一度調べてみるのをおすすめします。

検定であって免許ではない

ここでひとつ注意点です。

よく勘違いしやすいのですが、免許でなくあくまで検定制度です。

さきほど英検を例に出しましたが

英検も英語検定と検定の試験ですので、その習得具合をはかるものです。

英語を喋ること自体に英検資格は必要ないですよね。

なので技能士を取らないと

その職種に就けないというものではありません。

むしろ、一度実務を経験した人が受けるのを前提にされています。

社会人ならすでに受験資格を満たしてる場合も

資格なんて今さら…

勉強なんてしてこなかったし…

と諦める前に

社会人の方はまず検定対象かどうか調べてみてください。

- 実はすでに受験資格を満たしている

- 十分な技能が身に付いてる

なんてことがざらにあります。

私もそのクチでした。

私の場合も7年間の実務経験を満たしていたので、試しに受けてみようと思い、受けたら合格しました。

数年前からコツコツを準備が必要、なんてことはありません。

もう一度リンクを貼っておきます↓

まずは一度調べてみるのをおすすめします。

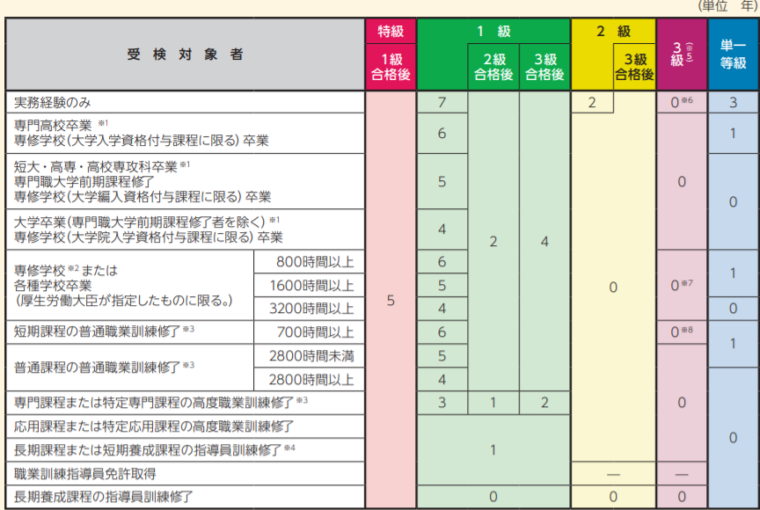

受験資格:実務経験か専門の学歴が必要

技能士には級位があり、それぞれ受験資格が異なります。

ここでは最も一般的に受けられる

1級・2級・3級について解説します。

専門の学歴が無くても受けられる

- 1級

…実務経験7年以上または

2級合格後に2年以上の実務経験 - 2級

…実務経験2年以上 - 3級

…実務経験不要

※…

1級・2級ともに学歴によって実務経験の期間は変更アリ

注目すべきは、

専門の学歴は必須ではない点です。

7年以上の実務経験があれば

いきなり1級から受けることができます。

ちなみに実務経験は1社に限定されません。

複数社での期間を合算してOKです。

専門の学歴があれば実務期間が短縮されるメリットが受けられます。

例えば高校で機械科などの専門学科を出た場合、2級なら実務経験ナシでも受験可能に。

詳しくはこちらの表もどうぞ↓

経験が重視される検定

それでも1級以上は実務経験がないと受けることすらできません。

言い換えればそれだけ

実務経験が重視されるということです。

専門の学歴がなくても

経験値によって巻き返すことは十分に可能です。

すでに条件をパスしてる場合も多いので

ぜひ一度ご自身の経歴を改めてちぇっくしてみてください。

おすすめする理由:スキルアップ&キャリアアップ

技能士はスキルアップ&キャリアアップに役立ちます。

具体的には

・現職場での技能手当や昇給

・転職時のスキルの証明

として使えます。

資格取得を推奨する企業も増えていますし、転職の評価に資格は大きな判断材料になりますよね。

それに、長い実務経験がある人が

必ず優秀な人材とは限りませんよね?

技能士になるというのは厚生労働省という

公的機関に実力を認定されたということです。

「職歴だけでなく技能もちゃんとあるぞ」

と、証明することができます。

技能士検定の注意点

ここからは技能士検定の注意点についていくつか紹介します。

試験開催は2年に一度

技能士の試験は2年に一度、

学科試験と実技試験に分かれて各都道府県で行われます。

学科と実技は別日に行われるので

試験に2度足を運ぶことになります。

実施する都道府県は限られてる

技能士試験最大の注意点がココです。

業種によっては

試験を実施する都道府県は限られます。

例えば私の受けた酒造技能士の場合、

酒蔵の多い東北では

・青森

・秋田

・山形

・福島

など多くの県で受けられるようですが、

中部地方では

・新潟

・長野

・石川

関西では兵庫のみと、受けられる都道府県は限定されます。

受験を考えてる方は試験を実施するJAVADA(中央職業能力開発協会)

もしくはそれに付随する各都道府県の職業能力開発協会に問い合わせてみましょう。

3回目のリンクですが

とにかく分からないことは直接問い合わせです。

それくらい職種によって詳細は異なります。

おすすめの技能士勉強方法

業種により試験内容はそれぞれ異なりますが、筆記と実技に分かれてるのは共通です。

業種によって試験内容は変わりますが

ここでが全体の対策として簡単に紹介させてもらいます。

私が実際に行った

より詳しい試験対策はこちら↓

筆記はとにかく過去問

テスト勉強もそうですが、過去問は何回もやりましょう。

出題されやすい範囲やその学科試験特有のクセみたいなものが見えてきます。

私は下記リンクより過去問をダウンロードして何回も解きました↓

問題集もJAVADAから販売されています。

よりしっかり過去問を解きたい方におすすめですので、該当する業種テキストがないか調べてみましょう↓

実技は職場のものを借りて練習

実技試験は職場の機器や資材を借りるのが一番です。

個人では専門性のある機器を揃えるのには限界がありますよね。

ただし、闇雲にやっても効果は薄いので、実技試験の出題範囲をしっかり押さえましょう。

私の受けた酒造技能士の場合

・蒸し器、ポンプなどの電機機器

・アルコール分析機器

の扱いを、酒造の一連の流れにそって広くおさらいしました。

出題範囲は毎年変わりますので

あまり範囲を絞って深くやるよりは、広く浅く全体を網羅できるようになるといいでしょう。

出題範囲の確認はこちら↓

くどいようですが

分からないことがあったら即問い合わせです。

まとめ:社会経験がある人ほどおすすめの公的資格

ここまで技能士のメリットと一緒に、試験対策について紹介してきました。

正直、筆記試験は過去問を繰り返しやれば自然と解けるようになってきます。

しかし実技はそうもいきません。

本番ではどうしても緊張したり、

同じ機械でもメーカーが違っていつもの調子で扱えない、といった実力を出しきれない落とし穴はたくさんあります。

そして

その穴を埋めるにはやはり経験です。

なので実務経験のある社会人ほど取りやすい資格であるのは間違いありません。

私のようにじつは受験資格をとっくにクリアしてたなんてことはザラにあるので、これを機に技能士に挑戦してみててください。

いままで積んできた経験を

目に見えるかたちに変えるチャンスですよ。

私自身の経験をもとに技能士について紹介しましたが、この記事があなたにとってのキャリアアップに役立てればうれしいです!

このサイトでは食・発酵食に関する資格についても紹介しています。

興味のある方はぜひこちらもどうぞ↓