「三日麹」って?温度は?麹味噌や醤油麹の旨味を増やす小ワザを紹介

今回は自作麹の小ワザ「三日麹(みっかこうじ)」を紹介します。

三日麹とは通常丸2日間かけて育てる麹を、さらにもう1日かけて育てた麹のことです。

三日かけて育てた麹なので、三日麹です。

普通の麹との違いは

- 麹の酵素が

より多く生成される - 酵素が増えて

甘味・旨味が強くなる

という特徴があります。

味噌や醤油・醤油麹などで旨味をしっかり引き出したい場合に有効な小ワザですので、自作麹のひと工夫にぜひ参考にしてみてください。

▼▼▼この記事を書いた人▼▼▼

三日麹の特徴

色が濃い(変異株でない場合)

製麹時間を延ばすと、その分麹菌がより旺盛に繁殖して胞子の色が出てきます。

そのため通常の麹よりも色の濃い仕上がりになることもありますが、害は無いので心配ありません。

下の写真が三日麹で72時間経過した麹の様子です。

種麹は菱六もやしさんの長白菌を使用。

写真左側に緑がかった色が出ているのがお分かりいただけるでしょうか?

これは黄麹本来の色ですので食べる分には全く問題ありません。

ただし、色素が出てる分、味噌や甘酒を仕込んだ時にやや色が濃くなることがあります。

普段の麹は途中で生育を止めている

普段我々が目にする麹が白いのは、麹菌の生育を途中で止めているからです。

生育を止めずにいると、黄麹は黄色がかった濃い緑色へと色が変わっていきます。

上の写真は種麹(たねこうじ)といって、蒸したお米や穀物に振りまいて麹を繁殖させるための麹。

麹菌の本体(菌糸・きんし)から伸びた種(胞子・ほうし)が成熟すると色素を出すようになり、このような濃い色が出てきます。

麹を種麹ほどまで生育してしまうと、麹の味と香りが落ちておいしくなくなるため、食品に使われる麹は途中で生育を止めるのです。

ブロッコリーはつぼみのままの方が食べておいしいのと似てますね。

色が出ない種麹もある

ちなみに、色が出ない種麹もあります。

麹屋三左衛門さんの米麹用種麹を使用した際はずっと白いままでした。

これは同じ黄麹でも色素を出さない変異株の麹菌だからだと思われます。

このように種麹メーカーによっては色が出たり出なかったりがあるので、色が出ないからといって慌てる必要はありません。

むしろ、味噌や甘酒の色を濃くしたくない場合は色素を出さない種麹を使うとよいでしょう。

香りが強い

麹が完成に近づくにつれ、栗香(くりか・くりが)と呼ばれるほっこりとした甘い匂いが出てきます。

製麹から48時間頃から栗香は出てきますが、さらに製麹を続けると更にバナナがしっかり熟したような、フルーツの完熟を思わせる香りが出てきます。

ですが、フルーツ様の香りとはいえ麹独特の香りも強いので、人によっては苦手な香りかもしれません。

特に甘酒のように、麹をダイレクトに味わう場合は好き嫌いが分かれると思います。

その場合は72時間の経過を待たずとも、好みのタイミングで麹をほぐして完成させるのもひとつの手です。

酵素(力価)が強い

製麹時間を延ばすことで麹から生成される酵素が増え、でんぷんやたんぱく質を分解する力が増大します。

農産加工技術研究会誌 第5巻 第4号

「力価(りきか)が強い」という言い方をします。

特にたんぱく質が豊富な大豆を使う味噌・醤油に用いる場合はたんぱく質を分解する酵素のプロテアーゼやペプチターゼの力価が強い方が良いとされ、味噌・醤油の麹は三日麹で製麹することも多いようです。

三日麹の作り方

具体的に三日麹にするにはどうしたらいいかというと、特に難しいことはありません。

仕舞仕事から出麹の時間を延ばすだけでOKです。

仕舞仕事以降、温度維持をプラス24時間

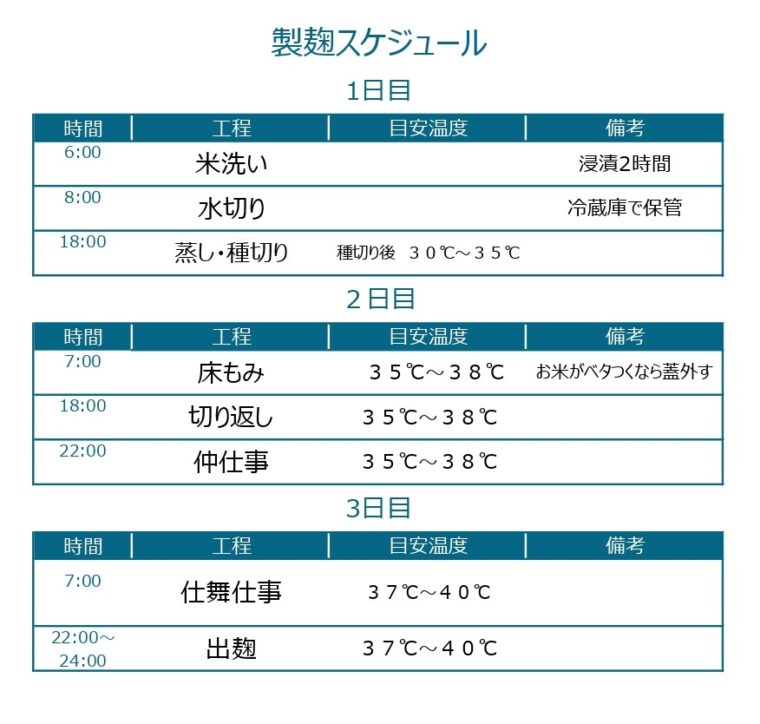

以前に紹介した自作麹のスケジュールをみてみましょう。

製麹時間は種切りからカウントスタートしますので、1日目18:00~3日目22:00の52時間の製麹時間をとってます。

三日麹にする場合は、仕舞仕事から出麹までの時間を72時間ー52時間=20時間延ばせばいいので、出麹は4日目の18:00~20:00頃になります。

旨味を出したかったら32℃~35℃をキープ

製麹中の温度経過によって、麹の生成する酵素の量は増減します。

例えば、32℃~35℃の温度帯ではたんぱく質を分解するプロテアーゼやペプチターゼが多く生成されるので、旨味のある味噌や醤油麹を作りたい時は仕舞仕事以降の温度を32℃~35℃でキープしましょう。

甘味を出したかったら40~43℃をキープ

「旨味も欲しいけど、濃すぎずスッキリとした甘さも欲しい」という場合は、でんぷんを糖に分解するアミラーゼ・グルコアミラーゼなどを多く生成する40℃~43℃の温度帯をキープします。

農産加工技術研究会誌 第5巻 第5号

乾きやすいので濡れふきんを使うと◎

製麹時間が長くなると、その分麹の水分も蒸発して米粒がカリカリになりやすいので、清潔なふきんやタオルを水で絞ったものをかけておくといいでしょう。

保湿効果があり、麹の育成を助けます。

以上が自作麹の小ワザ「三日麹」の作りかたでした。

自宅で麹を作ること自体も難しいことではありませんので、せっかく自作するならお好みに合わせて色々と試してもらえたらよいかと思います。

他にも小ワザを紹介できればと思いますので、興味があればまた読んでみてください(´∀`)