【永久保存版】玄米をおいしく炊くコツ5選!カニ穴って?フィチン酸についても解説

高い栄養価で注目を集める玄米ですが、自分で炊いてみるとイマイチおいしくないという経験はありませんか?

玄米って固くて苦手なんだよな…

興味はあるけど、なんかおいしく炊けないんだよね…

結論からいうと、うまくいかない原因のほとんどが玄米を白米と同じ感覚で炊飯してしまうことにあります。

白米には白米に適した炊き方があり、玄米には玄米に適した炊き方があります。

この記事では玄米大好きな私が実践している玄米をおいしく炊くコツについて紹介します!

こうした人たちの参考になれば嬉しいです!

▼▼▼この記事を書いた人▼▼▼

玄米をおいしく炊くコツ5選

結論からお伝えすると、玄米をおいしく炊くコツは以下の5つです。

実際に画像付きで炊き方を紹介いたします。

材料と必要な道具は以下の通りです↓

[材料]

- 玄米 2合

- 水 1合につき200cc~220cc(お好みで調節)

- お好みの雑穀 大さじ1~2

- 塩 ひとつまみ

[必要な道具]

- ボウル

- ザル

- 土鍋or圧力鍋

土鍋・圧力鍋の炊き時間

- 強火で一気に加熱

- 湯気が上がったら弱火にして20分

- 火を止めて5分蒸らす

土鍋・圧力鍋をお持ちでなければ炊飯器でもOK。

ただし玄米モードがあれば必ず玄米モードで炊くのがポイントです。

玄米をおいしく炊くコツ①:6時間以上水に浸ける

玄米が固くてボソボソする原因は表面のぬかによるもの。

玄米は水を吸いづらく、白米よりも長く浸水する必要があります。

浸水時間はできれば12時間~24時間ほどが理想です。

夏の水温・気温が高い時期ならもっと短くてもいいですが、それでも最低6時間以上しっかりと浸水させましょう。

雑菌が沸かないよう、清潔に気をつけましょう。

特に夏場は冷蔵庫に入れておくと安心です。

泡だて器を使うと便利

玄米を研ぐ際にはお菓子作りで使う泡だて器を使うと便利です。

お米同士を擦り合わせるようにすると玄米の表面にキズが入って、水が内側まで浸透しやすくなります。

玄米が硬くて苦手な人にオススメなのが、泡立て器でのお米研ぎです

— スタコジ|ゆるく玄米を食べる (@yurugenmai) August 23, 2022

泡立て器でお米同士をこする感じで約5分研ぐと、玄米の表面にキズがついて水が浸透しやすくなり、内側からふっくらと炊くことができます

水加減やお塩を一つまみ入れるのも大事ですが、硬さが気になる方はぜひ試して見てください😄 pic.twitter.com/zupVYrTaQy

玄米をおいしく炊くコツ②:雑穀を入れてみる

無くてもOKですが、お米を研ぐとき、もしあれば小豆や黒米などの雑穀をいれてみましょう。

小豆はほんのりとした甘さで、黒米は香ばしい香りで玄米の味やにおいをマスキングしてくれるので、玄米を食べやすくする効果があります。

・玄米に合うおすすめ雑穀7選!グルテンフリー、余った時の対処法もご紹介!

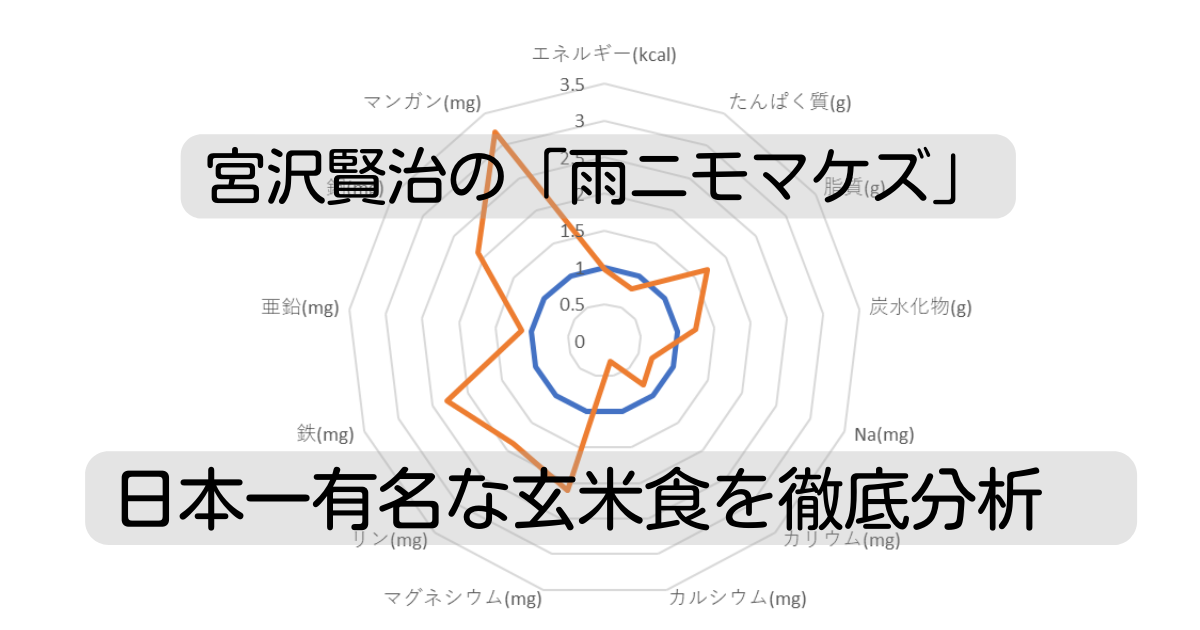

栄養面でもメリットが生まれる

雑穀を入れると玄米が食べやすくなるほか、栄養面でもいくつもメリットが生まれます↓

メリット①:セロトニンが作られる

小豆や大豆などの豆類にはアミノ酸の仲間であるトリプトファンが豊富なのが特徴です。

そしてトリプトファンは玄米のビタミンB6と反応してセロトニンに変化します。

セロトニンには精神安定作用がありリラックス効果が期待できます。

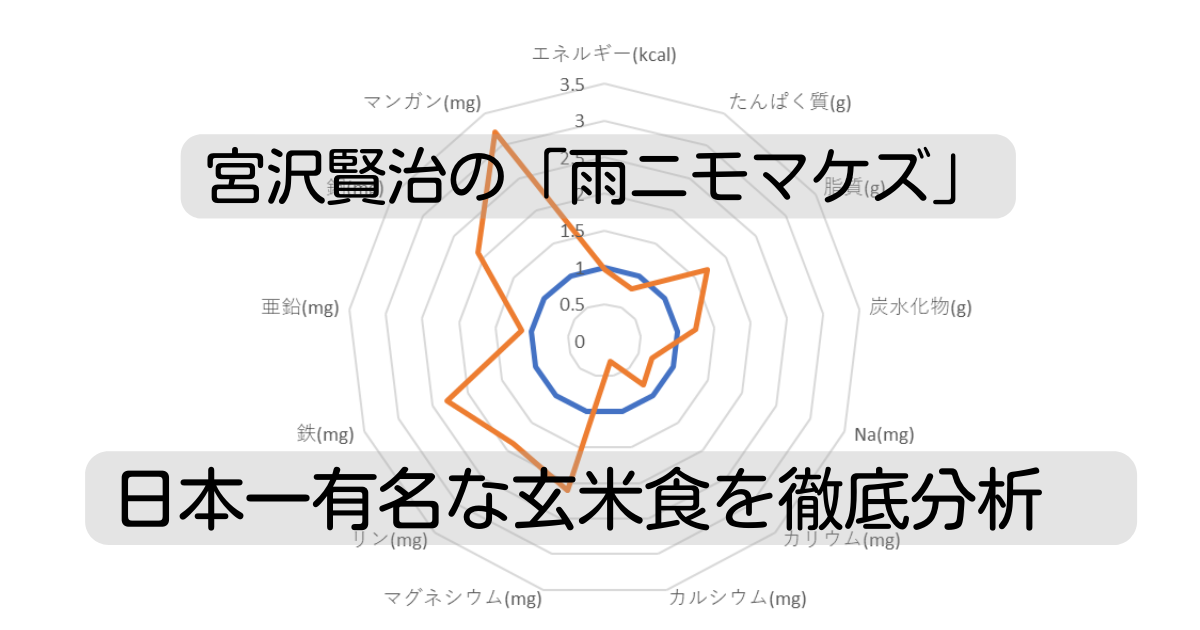

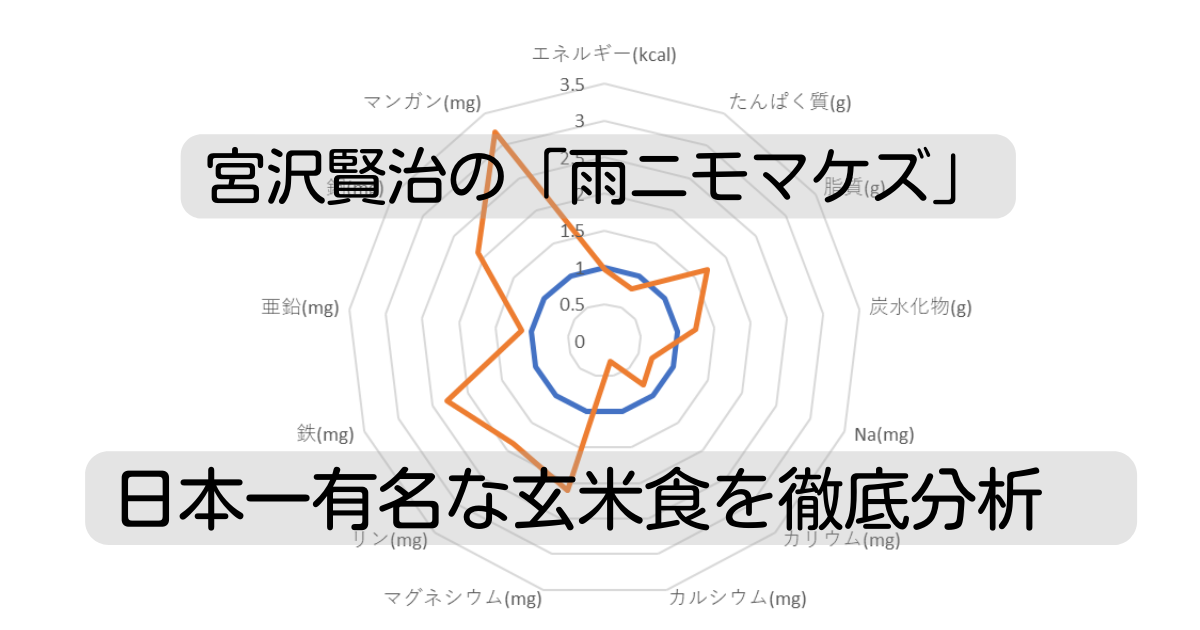

メリット②:フィチン酸の影響を軽減

玄米でよく話題に出るのがフィチン酸です。

フィチン酸には整腸作用や抗ガン作用があると言われる一方、

鉄分やミネラルと結合しやすい性質(キレート作用)を持つことから鉄分・ミネラルの吸収を阻害してしまいます。

そのため小豆や雑穀を加えることでで鉄分・ミネラルを補強、フィチン酸の影響を軽減する効果もあります。

フィチン酸については後ほど詳しく解説します!

玄米をおいしく炊くコツ③:炊く前に水を換える

そして炊く前の水は一度よく切って、新しい水で炊き上げます。

これは水に米ぬかのにおい成分が残っていて、そのまま炊くと玄米特有のにおいが強くなってしまい、おいしく炊けません。

先ほども触れた、フィチン酸などの玄米特有の成分を取り除く効果もあります。

水加減は1合につき200cc~220cc

水を切ったあと、炊飯用の水を入れます。

水加減は、1合あたり200cc~220ccくらいが適量です。

炊き上がりの具合をみて、次回以降お好みに合わせて調節してみてください。

玄米をおいしく炊くコツ④:塩をひとつまみ

ここが玄米をおいしく炊く最大のポイントですが、必ず塩を入れて炊き上げてください。

炊く前に塩をひとつまみ入れることで、玄米特有の味を軽減しておいしく炊き上がります。

玄米には苦味のもとであるカリウムが多く含まれますが、そこに塩を加えることで苦味を抑える効果が。

そのため、成分のほぼすべてが塩化ナトリウムの精製塩よりはマグネシウム・カリウム・ナトリウムをバランスよく含んだ天然塩がおすすめです。

市販の塩の見分け方はこちらをご参考ください↓

・天然塩?精製塩?塩の表示はどこを見ればいい?知っておきたい塩の見分け方

玄米をおいしく炊くコツ⑤:土鍋か圧力鍋で炊く

炊き上げる際に強い圧力をかけると、玄米の固いロウ層を破って玄米の内側までしっかり柔らかく炊き上がります。

そこで土鍋か圧力鍋を使い、強い圧力で炊き上げるのがおすすめです。

炊き上がりにカニ穴が出たらおいしく炊けたサイン

土鍋や圧力鍋のメリットは、通常よりも高い圧力内側からふっくらと炊けることにあります。

そして上手に炊けたら炊き上がりの表面にプツプツと穴が空きます。

これはカニ穴と呼ばれ、ふっくらと炊けたサインです。

土鍋・圧力鍋で炊く時のポイントをもう一度おさらいしておきましょう↓

- 強火で一気に加熱

- 湯気が上がったら弱火にして20分

- 火を止めて5分蒸らす

玄米のフィチン酸の影響について

先ほどフィチン酸にはキレート作用があると紹介しました。

一方で玄米はもともと含まれるフィチン酸以上に鉄分が豊富な食材で、すでに鉄分が結合した後のフィチンとして存在するから問題ないという意見もあります。

玄米のフィチン酸に対するポジティブな意見・ネガティブな意見に、現段階で決定的なエビデンスはありません。

・玄米やオートミールなどの穀物に含まれるフィチン酸・アブシシン酸について

私のフィチン酸に対する考え方

これはあくまで私個人の意見なのですが、人間にとって完璧に都合のよい食材など存在しません。

そのため、フィチン酸が有害かそうでないかだけで玄米を評価するのは少し違うかと。

もし気になるのであれば、玄米を食べたあとに少し間を空けてから鉄分を意識して摂取する、といった工夫をするといいでしょう。

デメリットばかりに固執せず、炊き方を工夫すれば玄米はメリットであふれた食材です。

手間を省きたいなら…白米と同様に炊ける玄米が便利

ここからは初めての方でも白米と同じように炊けて便利な玄米をいくつか紹介していきます。

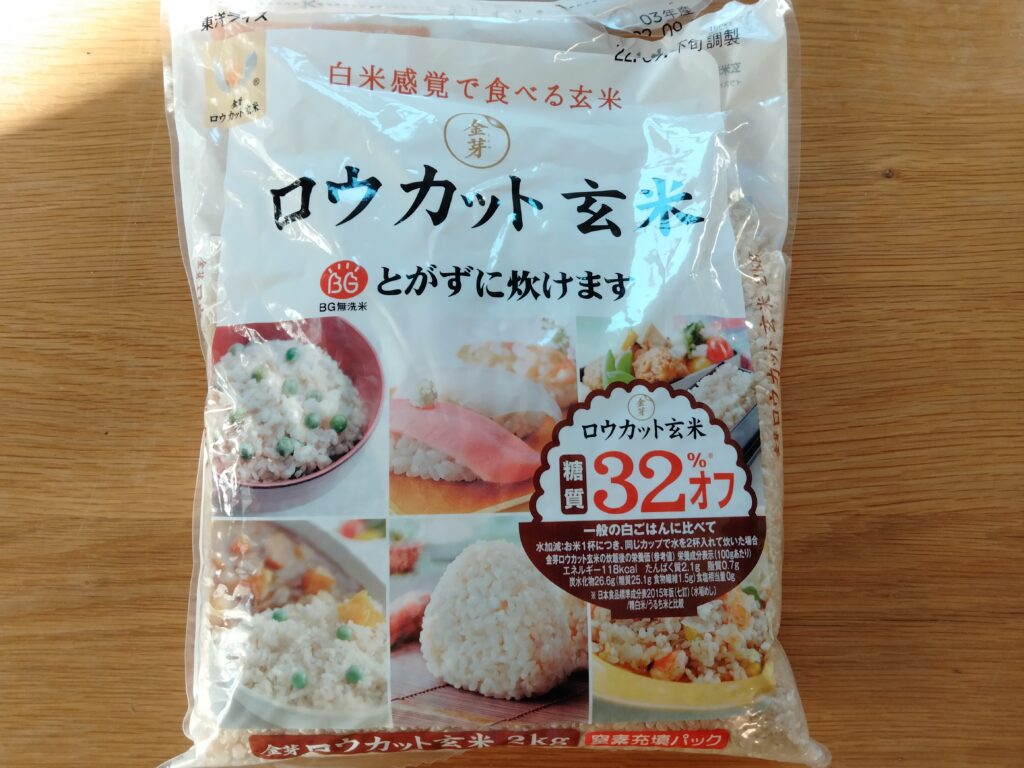

すぐ炊きたい時におすすめの玄米

玄米は浸水が必要な分、炊きたい時にすぐ炊けないのが難点ですよね。

そこで、白米同様にすぐ炊きたい方にはロウ層を取り除いたロウカット玄米がオススメ。

ロウカット玄米はロウ層だけを除去して、栄養豊富なぬか層・うま味の強い亜湖粉層が残されています。

のそのため栄養素と味はそのままで、白米同様の約30分~60分の浸水で炊くことが可能です。

また、無洗米加工もされているのも便利なポイントですよね。

通常の玄米と比べて1キロあたり150~200円程度コストは上がりますが、時短と手間を省きたい方におすすめ!

- 白米同様に30分~1時間程度の浸水で炊ける

- 無洗米処理もされてて、時短・手間を省ける

- 栄養・うま味のあるぬか層と亜湖粉層は残ってる

- 1キロあたり約150~200円程度コストアップ

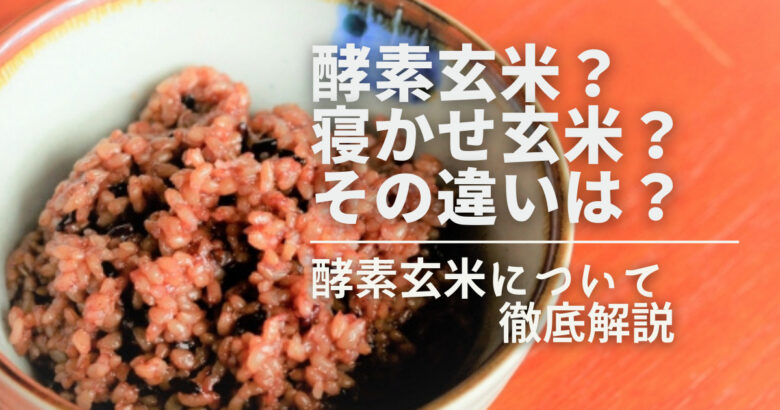

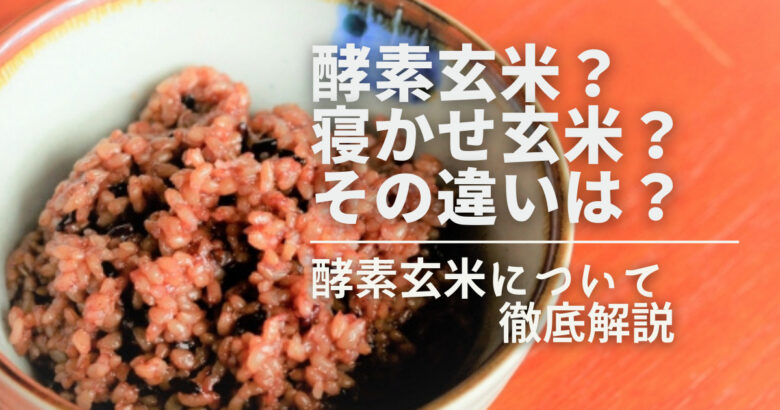

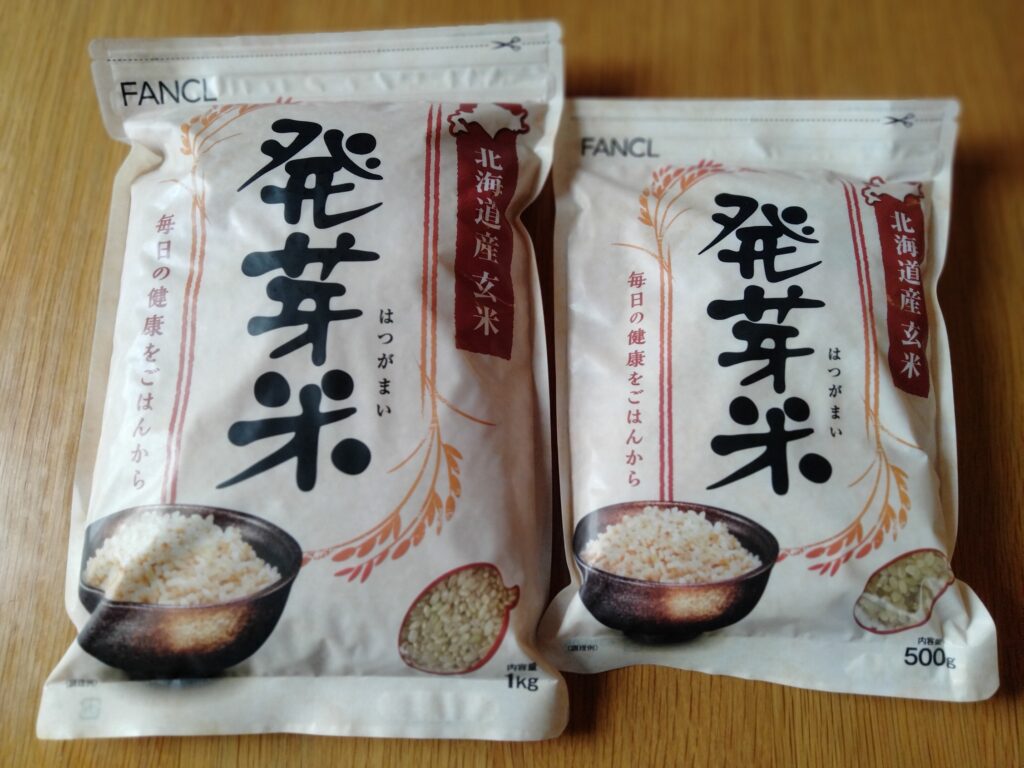

無洗米・発芽処理済みのおすすめ発芽米

発芽米とは、あらかじめ浸水して発芽させ、乾燥処理をした状態の玄米のこと。

発芽の際にしっかりと浸水しているので、短時間で柔らかく炊けるのがメリットです。

一度乾燥してるので、もっちりというよりはふかふか・ふっくらとした食感に炊き上がります。柔らかめがお好みの方に特におすすめ。

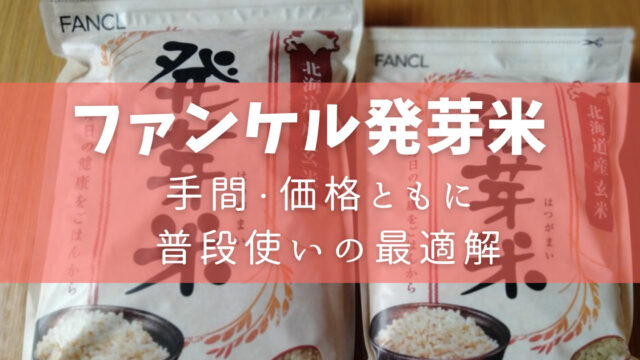

・ファンケル発芽米の詳細はこちら

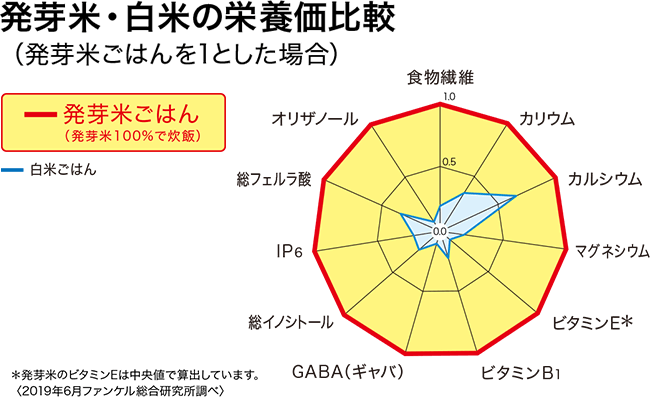

ファンケル発芽米も無洗米処理に加えて発芽処理もされていて玄米の栄養素がさらに高められています。

ファンケル公式ページより画像引用

特典や割引のサービスが手厚い

もうひとつの魅力が初回割引特典や無期限の返金保証など手厚いサービスが受けられる点です。

楽天やAmazonでも購入可能ですが、手厚いサービスを受けられる公式ストアからの購入のほうが断然お得!

アカウント作成の手間はかかりますが、特典を利用して1.5キロ×780円からお試しが可能。

特典や実際の味についてこちらで詳しくレビューしていますので、ぜひご覧ください▼▼▼

- 柔らかめがお好きな方に特におすすめ

- 無洗米で30分の浸水で炊ける

- 発芽処理で栄養価がアップ

- 公式サイトでのアカウント登録の手間はかかる

- そのぶん、手厚い特典・サービスがある

- 初回のみ1.5キロ×780円でお試し可能

\初めての方は断然おトク!/

最初は白米と混ぜるのがおすすめです

こだわりの玄米を探すなら産直サイトがおすすめ

味や品種、農薬不使用などの栽培方法までこだわりたいなら、産直サイトでの購入がおすすめです。

例えば食べチョクなら品種・栽培方法から玄米を絞り込むことができるほか、初回から使える割引クーポンも充実していてお試しには最適です

\LINE登録で割引クーポン配布中/

クーポンの図解解説はコチラ

お米の品種について紹介&レビューも行ってますので、お米探しの参考にどうぞ↓

産直サイトそれぞれに強みがある

食べチョク以外にも産直サイトはたくさんあります。

例えば野菜の詰め合わせセットがお得なサイト、

低料金での自社配送サービスがあるサイトとそれぞれ特色豊かです。

特色を比較してみて、ぜひともご自身に合ったサービスを活用してみてください↓

まとめ…玄米と白米では炊き方が異なる

玄米の豊富な栄養素は広く知られているところですが、反面、おいしく炊くには6時間以上の浸水時間や土鍋・圧力鍋といったひと手間が必要です。

突き詰めると、玄米はぬかをいかに食べやすく調理するかにかかっています。

今回紹介したポイントはどれも玄米のぬかをおいしく食べるための下処理でもあります。

白米と玄米は別の食材だと思うくらいがちょうどいい

— スタコジ|理屈っぽい玄米生活 (@yurugenmai) October 28, 2022

玄米はいかにぬかをおいしく調理するかが重要な食材です

基本はこの4つ

・一晩以上しっかり浸水する

・玄米に対して1.5倍の水加減

・炊くときに塩を入れる

・圧力鍋or玄米モードで炊く

別の食材だと思えば正しい調理方法が自然と身につきますよ🌾

冒頭でもお伝えしたように、白米には白米に、玄米には玄米に適した炊き方があります。

そのポイントを押さえれば必ずおいしくて食べやすい玄米が炊けますので、ぜひ参考にしてみてください!